こんにちは。元エンジン要素研究員上がりの自称モータージャーナリストの大林寿行です。

97年にNSX typeS ZeroのライバルであったF355の存在を知って20年以上経った2019年に念願だったフェラーリ355F1ベルリネッタを自分のマイカーとして購入する事になって、早5年が経とうとしています。

以前の愛車であるポルシェボクスターGTSも素晴らしい車でしたが、ポルシェ911GT3に乗った事がきっかけで、2年間で手放す事になった車ですが、実は、911GT3を購入するはずだったのが、同じ車屋さんでこの355F1と偶然出会った事で事態は急変し、この車を購入する事になった経緯があります。

今冷静に振り返ると、355F1ではなく、F355のマニュアル車を選択しておけば良かったと思いますが、この時、この車を選ぶ上で基本的な知識が欠落していた事からも、 F355という車は大学時代からの憧れの的で、6MTのF355でなくてもF1マチックの355F1であっても、私にとってはどちらでも良かったほど、他の事など見失っていました。

偶々この個体は、国内正規コーンズのディーラー車で記録簿とサービスブックが残っており、非常に程度が良い車でした。

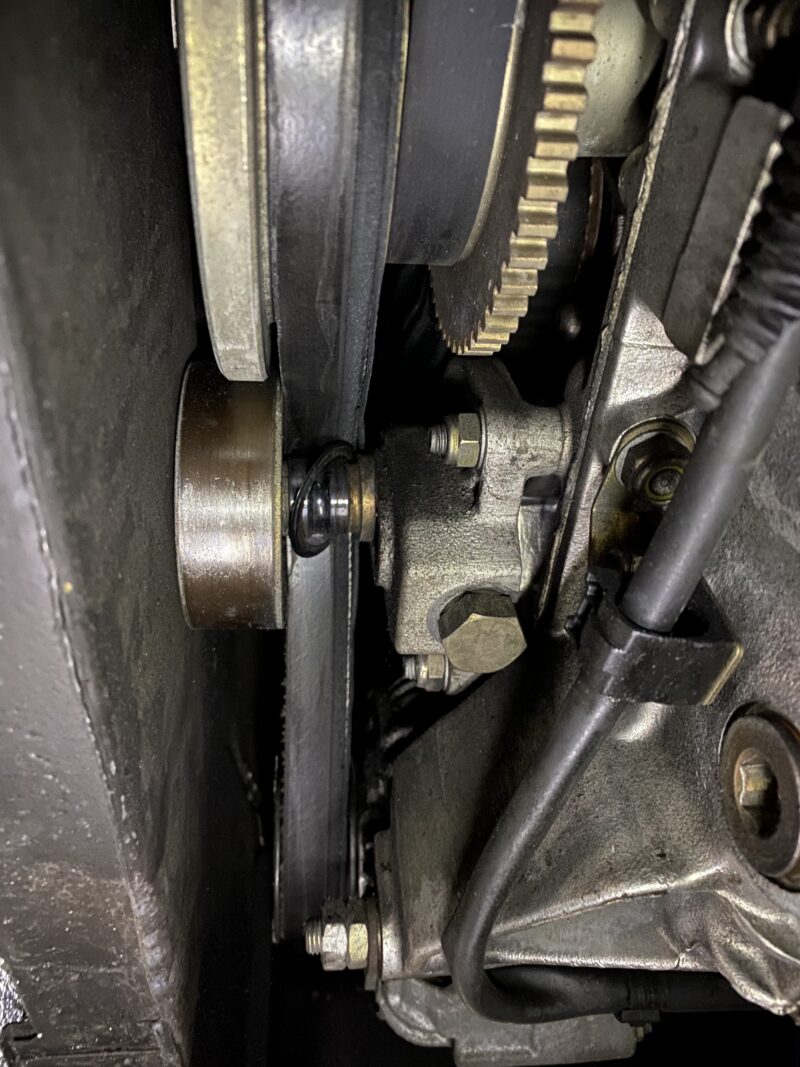

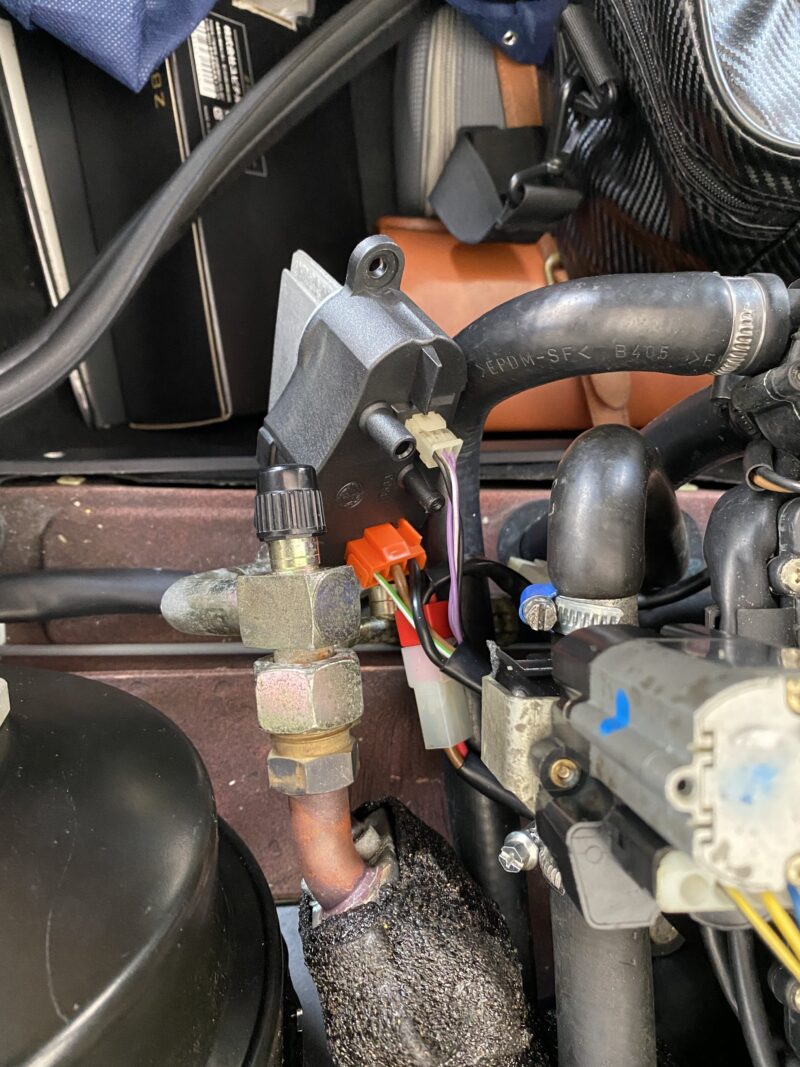

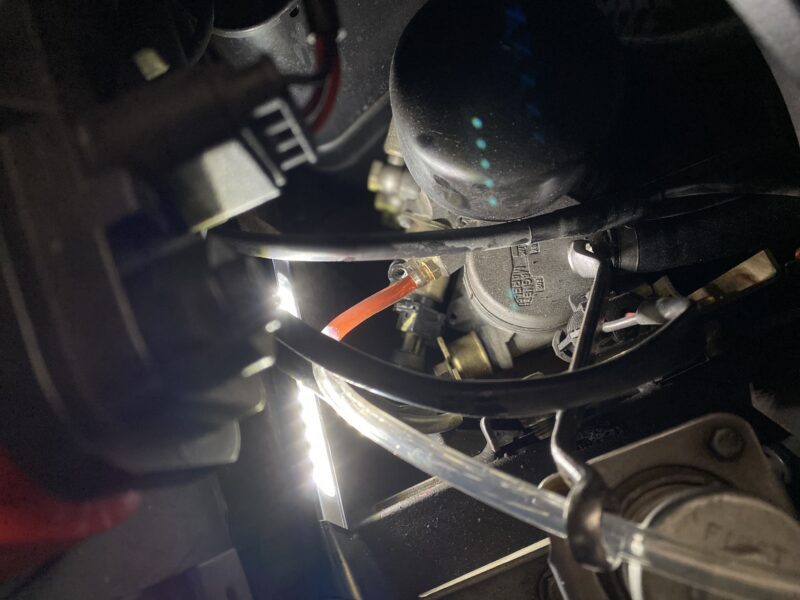

これまで乗ってきたトラブルは、エアコンのブロワレジスターの故障、アイドラプーリーのベアリングの焼き付きによる脱落、F1マチックのアキュームレーターの経年劣化によるライン油圧低下による変速不良だけでした。

↑ベアリング破損により、バルクヘッドにヒットして外れない状態のアイドラプーリー。

↑ブロワレジスターの故障により、エアコンの風量が全開のままになるので、アルファロメオ純正品交換で対応。

↑F1マチックのライン油圧低下によるシフトの作動不良のため、オイル交換とエア抜きを実施。恒久対応をするためには、アキュームレーターの交換が必要。

また、フェラーリ純正のスポーツシート、マセラッティーグランカブリ用の6POTキャリパー、360モデナ用4POTキャリバー、380mmの大径スリットローターなど、355の弱い部分を補強してくれる走りに必要パーツが組まれていた事もあり、出会った当初は全てを把握していた訳ではありませんが、実車を見てこの355F1なら購入しても問題ない車だと察知出来たのかもれません。

↑このフェラーリ純正のスポーツシートは、最終仕様を除くCLUB ITALIAの355以外にはオプションの設定はなく、元々はF512Mオプションのスポーツシートで、355にも装着する事が可能です。

↑フロントはマセラッティーグランカブリオ純正6ポットキャリパー

↑リヤは360モデナ純正の4ポットキャリパー

最もエネルギッシュな時代に惹かれた過去の物事は、歳を取ってもこだわり続けるのが人間の性質から、まだまだ新しいポルシェ911GT3が見えなくなるほど、今でも355が私の中のベストな車となっています。

過去にブログやサブチャンネルで多くのアーカイブを残していたのですかが、ブログは廃止してしまい、サブチャンネルは乗っ取られてしまったため、改めてこのブログで355F1またはF355で体験して得てきたフェラーリのミッドシップカーについて、紹介して行きたいと思います。

また、今後、この車で多くの事を経験してきたので、様々な切り口で355F1という車の記事を残して行きたいと思います。

走りのインプレッション:ドライバーを成長させるスパルタンなマシン

納車後、一般道、高速道路、そしてクローズドコースまで、様々なステージで355を走らせました。この車に乗ってまず感じたのは、当時から決してパワーのある車ではないですか、ドライビングをする際、集中力と車のリテラシーが求められる車で、ある意味でスパルタンな車だということです。

その意味は、98年の新車当時は誰でも乗れた車だったと思いますが、F1マチックのクラッチは、すぐに滑ってしまうと言われていたのは、お金は有るが乗り手のリテラシーが足りなかったからだと思います。

25年以上経ったネオクラシックの領域に入った今は、経年劣化により様々な車の状況を気にして走らなければならないという意味が含まれており、乗り手を問う車になっています。

現代の車は、テクノロジーの進化により、誰でも簡単に、安全に速く走ることが出来ますが355は違います。

当時のF1マチックは別名AMTとも言われており、BMW E46 M3に搭載されたSMGと同じ方式の2ペダル式マニュアルミッションでした。クラッチの断続とハンクラを自動で行ってくれる2ペダルの変速機構でしたので、構造はアクチュエーターがある無し程度で、マニュアルとほぼ同じです。

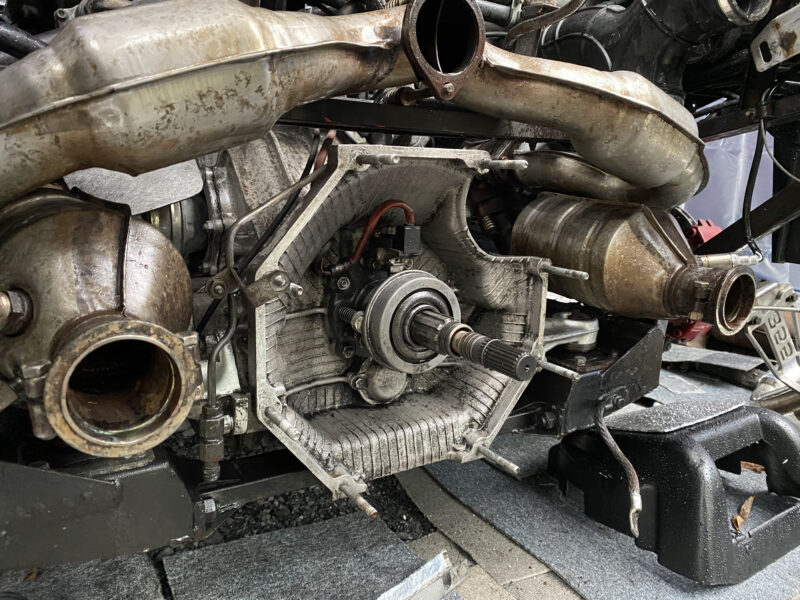

↑写真は当時NO氏のレストアしていた時に降ろしたF355 PAのクラッチケース周り。

↑F1マチックに搭載されるアクチュエーターで、マニュアルはこれがなく、シフトフォークが後に伸びている。

よって、クラッチやシフトチェンジのタイミングは、マニュアルのように操作する必要がありますし、コーナーでのライン取り、そして常に変化する路面の状況まで、五感を研ぎ澄まして丁寧に操る必要があります。

しかし、その手間こそが、車との対話により操る喜びが生まれ、ドライビングスキルを成長させてくれるのだと思います。この車は、単なる移動手段ではなく、「ドライブする喜び」、そして355でなければ決して体験出来ない「公道におけるF1の疑似体験」という根源的な楽しさを教えてくれる、私にとってかけがえのない存在です。

F1の話が出たので断っておくと、私自身は、フェラーリその物にあまり興味があるわけではありません。決して熱烈なフェラーリファンではなく、97年モデルのNSXtypeS Zeroと肩を並べて走ってきたライバル関係だったF355というモデルが好きなだけです。

それもNSXの存在が非常に大きく、元々2輪のマン島レースやF1から始まったレース好きなホンダスピリットが原点にあり、また、F1におけるライバルがフェラーリで、そのDNAを受け継ぐのが当時は355、そしてNSXを参考にして作られた完成形の一台だったからこそ、今でも全く飽きる事がなく、この車を好きでい続けているのだと思っています。

心揺さぶるデザインと魂のサウンド

この車の最大の魅力の一つは、やはりその見た目とサウンドです。ボディを彩る真紅のロッソコルサは、フェラーリの情熱そのもの。シャープでありながらも力強いワイドなデザインは、見る者の心を掴んで離しません。その美しさは、この車が誕生した時代の「完璧な造形美」を今に伝える芸術品です。

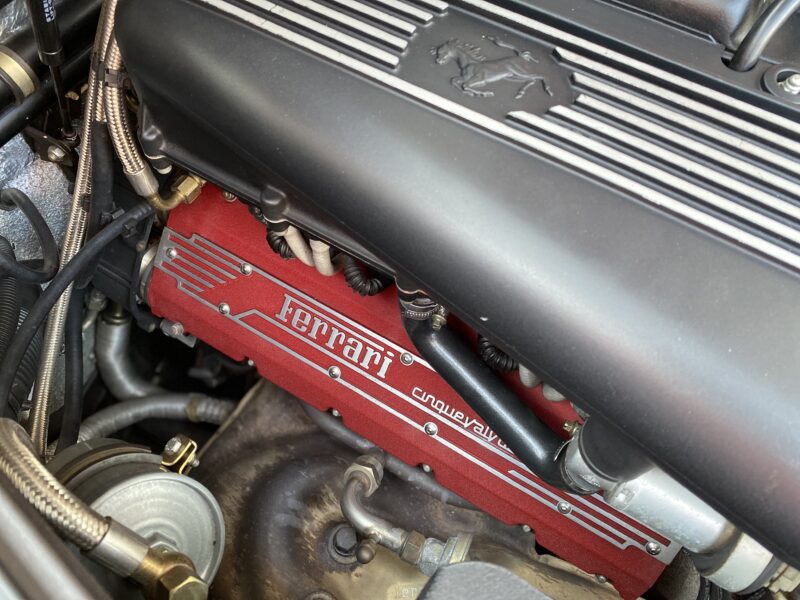

そして、もう一つ欠かせないのがエンジンサウンド。まさに「レーシングエンジン」と呼ぶにふさわしいNA 3.5L 90度バンクのV8エンジン、5バルブ、8連スロットル、最高回転数8500rpmまで回るF129Bは、シングルプレーンクランクにより、徹底的した効率アップで排気干渉を抑えた結果、甲高く乾いた独特のサウンドを奏でる公道のレーシングエンジンです。

エンジン冷機時の状態でのアイドリングは1250回転と高めで、まるでF1に乗ってピットで待機しているかのような興奮を与えてくれます。この「F1サウンド」を聴くためだけに、エンジンをかける価値があると言っても過言ではありません。

ただし、この355F1は、購入当時からマフラーが変わっていて、ギタスペシャルがインストールされていました。2つの触媒とY菅は純正でしたが、高速側の排気は純正でもほぼストレート構造となっております。

低速と高速側の2系統排気ラインを持っており、高速側の排気は2つのキャタライザーは通らず、Y菅を通ってマフラーの間に排気バイパスバルブが付いているのですが、それが開く事によってF1サウンドが出るようになります。

一方、純正のままだと、排気バイパスバルブは高回転までエンジンを回さないと開かず、普段はエキマニから枝分かれしてキャタを通る低速側の排気ラインを通る構造となっているため、普段の音は非常に控えめです。

しかし、この排気バイパスバルブを自在に開閉させる事によって、実は純正でもそこそこのF1サウンドが楽しめてしまう仕様になっています。

おそらく、排気バイパスバルブが開きっぱなしだとほぼストレートですので、音も排ガスも通らない日本の法規に不適合なフェラーリらしい仕様となっています。

キダスペシャルは、爆音マフラーとして有名ですが、私は夏場でも煩いと感じた事は一度もないですが、適度でいつでもF1サウンドが楽しみたい場合は、排気バイパスバルブだけ自由に開閉をさせて、純正マフラーを使用した方良いかもしません。

その方がクラシケ取得にも都合が良いですし、ユーザー車検も堂々と通せてメリットがあると思います。

非日常を日常に溶け込ませる存在

フェラーリ355F1は、単なる車ではなく、私にとって日常生活の中にF1の擬似体験が出来る「非日常」をもたらしてくれる存在です。ガレージに収まっているその姿を見るだけでも高揚感が湧き上がり、週末のドライブが待ち遠しくなります。

例え家族サービスが優先で、ドライブに行く時間が無かったとしても、フェラーリカバーを外して、ボディの美しい造形に彩る真紅のロッソコルサを見ると、大学生自体のエネルギッシュな自分に戻る事が出来ます。

更にV8エンジンに火を入れた途端、ガレージはF1のピットに様変わりするほど、その日車に乗らなかったとしても、非日常を与えてくれる車です。

以前、所有していたホンダNSXもホンダが好きで買った車で、日本メーカーではF1コンストラクターズのイメージが定着している唯一の完成車メーカーですが、355F1に乗る以前はNSX以外に素晴らしい車はないと思い込んでいました。

今だからこそ、NSXの良い所、悪い所、メディアが言い回している言葉ではなく、実体験から積み重ねてきた知見より、自分の言葉で語る事が出来るようになりました。

フェラーリは、328から始まって、348、そして355と、V8横置きエンジンの328時代にNSXを参考にして、348から355へと着実に進化を果たして来ましたが、同じ世代を歩んだNSXは、02Rになって限られたコースのラップタイムの速さ面では355をリードする事になります。

NSXtypeSの記事でも書いた通りで、「見た目の美しさ」、「エンジンの排気振動」、「心地よいエンジンの排気音」、「エンジンフィール」、「ハンドリング特性」といった速さ以外の五感に訴えかける「官能的な部分」が自分の車として継続的に所有していくための必要な要素だと考えられます。

その要素において、NSXはデビュー以来、基本的な骨格は進化を果たして来なかった事から、NSXの足りなさを感じ、僅か5年間の所有に終止符を打ったのだと、最近になってミッドシップマシンの相対的な過去の実体験を遡った比較から理解出来るようになりました。

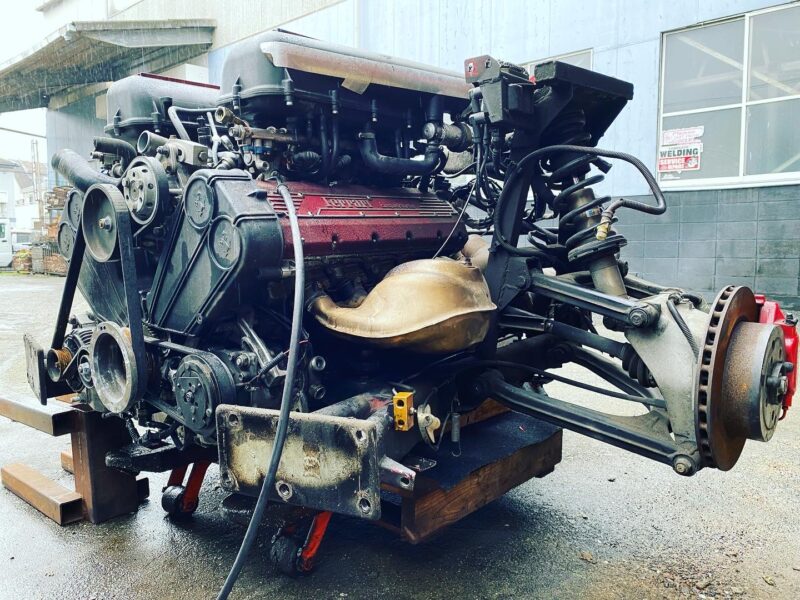

↑NO氏のF355 PAのF129B。 赤いヘッドカバーからドライブシャフトの車軸間の距離より、如何にエンジンの重心を低くくマウントされているのかがよく分かる。もちろん、潤滑方式はドライサンプで、エンジン下はオイルサンプとなる。

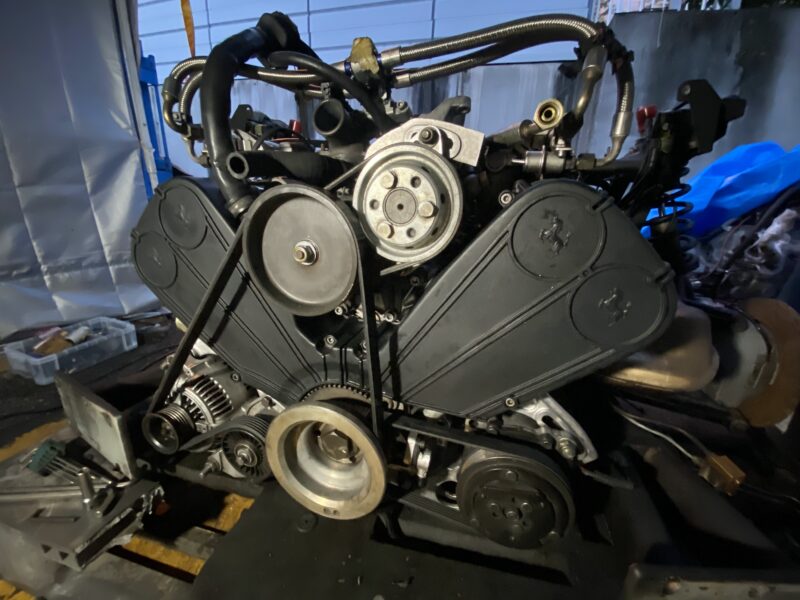

↑ヘッドは縦置き90度バンクにより、エンジン自体にも低重心化が図られる。

↑更に、ミッションケースを見てみると、ドライブシャフトのインボードジョイントがミッションケース上部搭載され、重い物を下に集約したレイアウトで、ミッションまでもが低重心化されている。

いずれにしてもこうした本物の設計がされた車は、私たちの人生と心を豊かにしてくれる、特別な力を持っているのだと改めて感じました。

まとめ

購入してから5年が経過しようとしていますが、この車を手に入れて本当に良かったと心から思っています。

フェラーリ355F1は、新車登場から既に25年以上経ったネオクラッシックカーで、数年前までの夏場のニュースでは、燃料系のタンクやホース等の材料劣化によってガソリンが漏れて、エキマニに付着しやすい構造から車両火災が頻発して起こる時期がありましたが、その危機をはるかに上回る喜びを与えてくれます。

車を操る喜び、所有する喜び、そして五感で楽しむ喜び、そのすべてを教えてくれる特別な存在です。

今の所、火災の懸念がある車ですが、強いて贅沢を言うなら、NSXのように量産車としては非常に重要な、いつでも気軽にコンビニにも乗っていける車になってくれると、「信頼性」がこの車の魅力に添加され、より身近で素晴らしい車になるだろうと思います。

↑同じ世代のホンダインテグラタイプR 98スペックとファミリーマートに行った時の355F1とツーショット。

コメント