こんにちは。元エンジン要素研究員上がりの自称モータージャーナリストの大林寿行です。

2019年になりますが、学生時代からの友人の愛車である「ホンダ NSX typeS」を約10年ぶりに試乗させて貰える機会に恵まれました。

リトラの3.2L 6速ミッションのNA2自体にも前期型と後期型が存在し、このNSXはエンジンが冷気時に発生する生ガスを回収する2次エアシステムが導入されたLEV仕様のNSXですが、私も同じtypesを所有していましたが、前期モデルでLEV仕様ではなく、ノンパワステ仕様のtypeSながらも、軽量でスパルタンなtypeS Zeroに近い仕様の車でした。

当時、三郷のFullhouseでマフラーのみARCチタンマフラーが付いたフルオリジナルに近いモデルで、確か30,000キロ走行していた個体を700万円で購入しました。

まだ、新卒3年目の社会人でしたが、会社の組合経由で労金から500万円を借りて、残り200万円はその前に3年程乗っていたS2000を売却して購入をしました。

その頃、02R(NA2のNSX-R)がまだギリギリ新車で買える時代で、確か会社の従販でも買えたと思いますが、車両価格が1195万円 ▶︎ ◯◯◯万円だったと思うので、今思うと多少無理してでも新車でtypeRを買っておけば良かったと後悔する事が少しありました。

下の車は、土屋さんの愛車のプラチナホワイトパールのカスタムメイド仕様の02Rですが、特に97MのNSXに憧れていた理由は、土屋圭一さんの存在があったからです。

土屋さんは、初代からNSXに乗られており、私の記憶では、クーペ2台 ▶︎ 97M typeS ▶︎ 02Rと生粋のNSX乗りだったのですが、当時は97MのtypeSを絶賛されており、何がなんでも購入したい一心でした。

2005年の納車から2010年の5年間で、3万キロから14万キロ走破し、約10年ぶりにホンダのフラッグシップスポーツカーとの再会は格別なものでした。

そこで今回は、その試乗体験動画からの切り口を通じて、当時オーナーだった時の体験を元に、NSX typeSの魅力について語りたいと思います。

希少なリトラの後期型モデル

今回ドライブさせてもらったのは、リトラ最終型の99年モデルのNA2・typeSです。このリトラ後期型モデルは、当時わずか65台ほどしか生産されなかった非常に希少な車です。

リトラのtypeSは1997年から2001年まで生産されましたが、合計で209台しか存在しない日本限定モデルで、初代3.0L typeRの464台よりも希少なモデルです。

その中で、最終型typeRよりも希少なtypeS Zeroは、209台中僅か30台の生産で、最終型typeRの140台より圧倒的に台数が少ない更に希少なモデルです。

私が2005年頃にNSXを購入した際は、初期型は1990年登場から既に15年が経過しているので状態の悪い個体が多く、当時の価格は400から500万円が相場でしたが、価格の割に古さや劣化が目立ち、購入をためらった記憶があります。

しかし、後期型はボディやエンジンに改良が施され、更にミッションは6速が採用されており、ブレーキもキャリパー及びローターサイズが大きくなって強化されています。

また、typeSはホーンボタンにホンダマークが入ったMOMO社製ステアリングと2脚で140万円のレカロ社製本革カーボンフルバケットシート、BBS製16/17インチホイールが装備されており、初期型とは別車になっています。

以下の写真はtypeR純正ステアリング及びホーンボタンに変わっています。

運転すると小さく感じるアナログな感覚

実際に運転席に座り走り出すと、車体が非常にコンパクトに感じられます。現代の最新の車とは異なり、特にtypeSやtypeRはTCSが非搭載なモデルで、スタビリティーコントロールが一切搭載されていません。

ドライバーがすべてを操作するようなアナログな感覚が非常に強く、車と一体化しているような感覚が味わえます。

フロントタイヤは荷重が掛かりにくく、特に初期型に搭載されるABSになる前のALBはアキュームレーター式となっており、ブレーキがロックしてからロック解除されるまでの応答速度が非常に遅いです。

よって、雨の日は特にタイヤがロックしやすい危ない車でしたが、フロントが軽いミッドシップのため、少しタイヤがロックしやすい特性があるので注意が必要ですが、それもまたブレーキングにおいて、この車を操る楽しさの一つと言えるでしょう。

97年モデルもアキュームレーター式のALBだったので、KSPにて02R用のABSに換装しています。

それでも、今のABSと比べるとタイヤのロック及びロック解除の制御が荒く、雨の日のサーキット走行では、フロントタイヤのロックによりコースアウトする事も何度かありました。

ポルシェボクスターとの意外な共通点

意外にも、NSXはポルシェボクスターと共通点が多く、どちらもミッドシップでNSXがV6 3.2Lに対して、ポルシェボクスターがフラット6 3.4L NAエンジンを搭載し、車重は1,320kgに対して1345kgです。

しかし、両車は全く異なるドライビングフィールを持っており、同じミッドシップマシンながらも、ホンダとポルシェで全く設計思想が異なり、数値だけでは表現出来ないそれぞれの個性が際立っている事も非常に興味深い点です。

そもそも、エンジン出力及びトルク、そして車重だけでは車の性格の一握りも掴む事は出来ず、特に大きな違いを感じるのは、ドライバーとリヤエンジンの距離感とエンジンの重心位置です。

↑typeSにはタワーバーは付いておらず、タイプR用を流用して装着。

ミッドシップが好きで、97年モデルのNSX typeS ZeroのライバルだったF355、私は355F1を後に購入する事になりますが、3社のミッドシップマシンを比べた知見として、如何にドライバーに近い位置にエンジンが搭載されているのか? 如何にエンジンの重心位置が下げられているのか?によって、同じミッドシップマシンでもハンドリングは千差万別です。

やはりミッドシップの理想系はフェラーリで、また、当時のF355とほぼ同じハンドリングを持つポルシェボクスターもまた、ミッドシップの理想の走りを兼ね備えていると車と言えます。

3社の中でNSXは最も長い距離を走ったミッドシップマシンですが、降りる理由の一つとなったのは、ウエットサンプによるリヤエンジンの重心の高さとV型90度バンクの横置きエンジンでした。

それにより、エンジンの重心高が高くなるため、リヤサスペンションのロール剛性が相対的に低くなり、また、ドライバーが座る位置とエンジンの搭載距離が遠くなるため、リヤの慣性モーメントが大きく、車の限界領域でのリヤ挙動の読みにくさがネガとなり、降りる理由の一つとなりました。

だから、3社中サスペンションも固めに引き締められており、余計なロール及びアライメント変化を抑え、タイヤの接地性の良い所でセッティングしているため、typeRセッティングは速かったりします。

また、ハンドリング特性に留まらず、リヤトランクが設けられた事による、リヤオーバーハングの長さによる全長の長さにもルックス的な不満がありましたが、全てリヤ周りの設計の不満がNSXを降りる理由の一つとなりました。

現代の車にはないハイカムによる加速フィールとエンジンサウンドの楽しさ

エンジンの動力性能は、現代のハイパワー車と比較すると普通のエンジンで、動弁系はDOHC VTECによる可変バルブタイミングリフト機構で、点火系はダイレクトイグニッション、燃料系はポートインジェクション(PI)、吸気系はDBWや可変インマニであったりと、特別目新しい技術は搭載されておらず、高圧多段噴射が自在に出来る直噴(DI)に対して圧縮比も低く、燃焼速度は遅めで、出力やトルクの立ち上がりが遅く感じるかもしれません。

しかし、ホンダとしては、業界内でも得意とするアルミ鋳造技術を駆使して開発したFRMを用いて、ブロックのボアの大経化で3.2Lエンジンに排気量アップし、既存のDOHC VTEC搭載により、NAで当時の国産自主規制の280psを軽くマークするC32Bエンジンを手がけ、低回転域から高回転域までリニアに加速していく楽しさは、最新の車にはない魅力です。

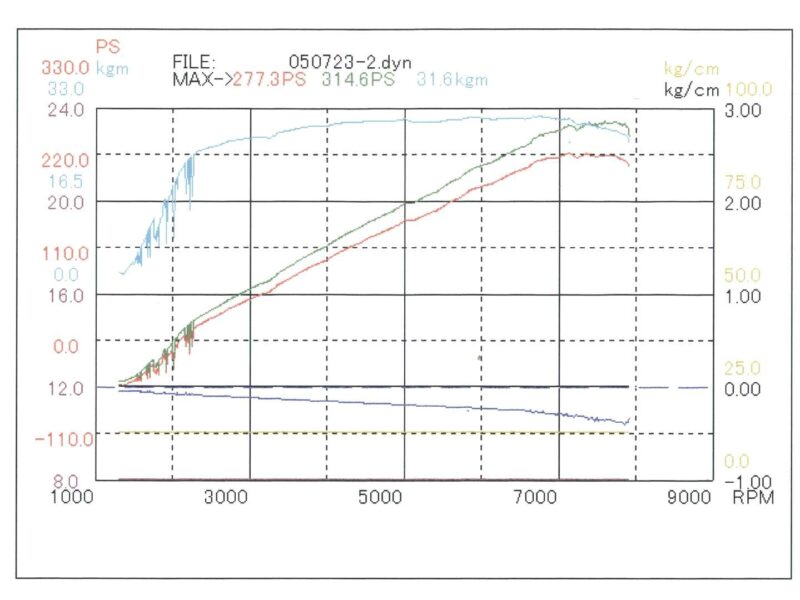

NSXのエンジンは、3.0Lでも3.2LでもMT車は280psですが、200ccアップした事によって、エンジン出力はマフラー交換及びリミッター解除で最大出力315ps、最大トルクは31.6kg・mをマークするエンジンだったりします。

また、NSXと言えば、マフラーを社外品に交換する事によって、V6エンジン特有のエンジンサウンドが得られます。

フェラーリF355のようなF1サウンドを疑似体験させてくれる奇跡の周波数528Hzの音色とは全く異なりますが、エンジンを回す事で得られるドライバーをその気にさせる躍動感溢れるサウンドも見逃せません。

スポーツカーの真価

動画でも語っていましたが、スポーツカーの価値は、パワーや速さといった数値的なものだけではありません。

その真価は、「見た目の美しさ」、「エンジンの排気振動」、「心地よいエンジンの排気音」、「エンジンフィール」、「ハンドリング特性」が何よりもドライブそのものが楽しめるかどうかといった、五感に訴えかける「官能的な部分」にあります。

ホンダ NSX typeSは、まさにそうしたスポーツカーの真価を体現している数少ない希少な国産スポーツカーの一台だと言えるでしょう。

コメント